Séminaire : Du trait à l’écrit

George-Henri Melenotte

Séance du 6 mars 2019-

Comme je vous en ai parlé lors de la première séance de ce séminaire, nous ne réfléchissons pas assez à ce qu’est l’écriture. Je ne suis pas sûr que Lacan se soit jamais arrêté sur un traité de l’écriture. Pourtant il est indéniable qu’il en a eu plus que l’intuition. Puisqu’il en fait l’objet de son séminaire. Avec la lenteur sans laquelle on n’avance jamais vite, « il faut se hâter lentement sur cette question de l’écriture » dit l’adage. En latin, cela donne : festina lente. Cette locution latine se présente sous la forme d’un oxymore qui nous est bien utile pour peu que l’on se décide de lire Lacan. En grec, cela donne : σπεῦδε βραδέως (speûde bradéōs). L’empereur Auguste en fit son adage. Dans son Art poétique, Boileau (I, 171-173) donne cet excellent conseil quand on écrit :

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.

Polissez-le sans cesse et le repolissez.

Ajoutez quelquefois et souvent effacez.

Dans Le lièvre et la tortue, La Fontaine écrit à propos du lièvre :

Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,

Pour dormir, et pour écouter

D’où vient le vent, il laisse la Tortue

Aller son train de Sénateur.

Elle part, elle s’évertue

Elle se hâte avec lenteur.

Si je prends la lettre d, vous voyez que si je la retourne du haut vers le bas, j’obtiens la lettrep. Et si je reprends la manœuvre, et que je la fais basculer de la droite vers la gauche, j’obtiens la lettre b.

Si je sors de l’approche linguistique où lire la lettre, c’est d’abord chercher sa signification, alors, selon le mouvement imprimé à l’écriture et selon l’orientation que je donne au même

graphisme, j’obtiens un résultat différent. Si je pars de la lettre d, le blanc intérieur est en bas à gauche de la barre verticale, ce qui me donne accès à la signification d de la lettre. Si le blanc intérieur est en bas à droite, j’aurai la lettre b, ou en haut à droite de la barre, la lettre p. De même, si je prends la lettre p, et que j’effectue une bascule du blanc intérieur de la droite de la barre, à la gauche, j’obtiens la lettre q.

La lecture du même graphisme sera différente selon la place du blanc intérieur par rapport à la barre verticale. La place du blanc intérieur est déterminante pour la lecture du graphisme. Sa signification sera différente selon la position du blanc intérieur (Trait, 59).

d b p q

Autre exercice :

n u

Identité du graphisme. Je passe du n au u par simple retournement. Le blanc de la première lettre est ouvert vers le bas. Après le retournement, il est ouvert dans la deuxième lettre vers le haut.

Que dit Noordzij à ce sujet ? Il dit que c’est parce que l’on met dans l’apprentissage de la lecture l’accent sur la signification de la lettre, soit pé, bé, pé, quu, et non pas sur la position du blanc intérieur par rapport à la barre verticale, dans le premier exemple, et le retournement par inversion du sens de l’ouverture du blanc dans le second exemple, que les enfants éprouvent des difficultés dans l’apprentissage de l’écriture. Mettre l’accent sur la reconnaissance directe de la signification de la lettre, c’est faire l’impasse sur un point anodin comme la position du blanc intérieur et qui pourtant donne la clé de son écriture. Noordzij y va allègrement puisqu’il écrit :

L’enseignement de la lecture lui aussi doit partir du blanc du mot, simplement cette simple proposition implique un bouleversement dans la pédagogie, dans les sciences de l’écriture, dans l’histoire de la culture. Elle implique aussi la rééducation des auteurs de manuels scolaires (Trait, 59).

Vous constatez que l’accent est mis par Noordzij sur des détails graphiques qui montrent l’importance du non-sens dans l’écriture. Il distingue la langue de l’écriture. Il écrit ceci :

Les mots d’une langue écrivent des phrases. Les mots d’une écriture produisent des lignes (Trait, 41).

Cette petite phrase est décisive. Elle montre que pour Noordzij l’écriture est une question de trait et non de sens. La phrase fait sens. L’écriture est affaire de convention graphique. Ainsi n’hésite-t-il pas à dire : « En tant qu’écriture, le mot ne veut rien dire (Trait, 41) ». Il poursuit :

Aussi longtemps qu’on s’en tient à l’écriture, le sens du mot importe peu. Dès l’instant où il est question du sens d’un mot, on parle d’une langue. Lorsqu’un enfant apprend à lire, il apprend à faire le lien entre les mots de l’écriture et les mots de la langue. L’usage veut que les problèmes qu’il rencontre soient interprétés exclusivement comme des problèmes linguistiques : l’enfant ne comprend pas les mots qu’il a sous les yeux. On en revient toujours à cela, sauf qu’on ne comprend rien tant qu’on ne voit pas ce qu’on a sous les yeux. Un enfant qui ne peut pas bien observer ce qu’il a sous les yeux, ne pourra jamais bien apprendre à lire, parce que l’école concentre son attention sur le sens. Ce qui n’est d’aucun secours si l’observation est insuffisante, or l’école ne se soucie pas de l’observation. L’école fait même écran à l’apparence du mot avec l’idée qu’elle donne du mot comme une succession de lettres dans un ordre donné. Au lieu d’une lecture, elle propose un calcul : mettez les numéros 1, 2 et 3 dans le bon ordre. Objectivement, la suite 3,2,1 est tout aussi bonne, seulement cette bonne solution est mauvaise, parce qu’à l’école, c’est le point de vue subjectif qui prime et il veut que la gauche soit toujours à gauche et la droite toujours à droite. L’école est désarmée devant des enfants qui savent que le contraire est tout aussi vrai puisqu’ils peuvent faire le tour d’un objet (Trait, 41).

De cette longue citation, il y a plusieurs points à retenir. J’écris : bon, b-o-n. Il y a l’ordre des lettres : b=1 ; o=2 et n=3. Si l’enfant considère le mot « bon » comme un objet, il va jouer avec cet objet sans souci du sens dicté par la convention sur l’ordre des lettres. Ce qui indique que, pour se saisir du mot, du point de vue de l’écriture, il va malmener l’objet de la convention, il va tester l’ordre des lettres, comme un expérimentateur tire sur l’élastique pour éprouver sa souplesse, sa résistance à la tension et en conclure que ce qu’il manie est un élastique. Donc avec le mot « bon », l’enfant expérimente du point de vue de l’écriture les différentes possibilités qui s’offrent à lui avant de respecter la convention qui fait que l’ordre des lettres b-o-n est un mot de la langue.

Du strict point de vue de l’écriture, il modifie l’ordre des mots pour voir ce que ça donne : n- o-b ; n-b-o, etc. selon la factorielle 3 qui lui donne 6 possibilités. Avant de soumettre l’écriture de « bon » à l’ordre 1,2,3, il est nécessaire qu’il expérimente au mieux ces 6 façons d’écrire avant de s’approprier le mot. Il y a donc, du strict point de vue de l’écriture et non du point de vue du sens, autant de façons d’écrire 3.2.1, etc. pour tester l’écriture et constater au bout du compte que l’ordre qui va produire le sens est 1,2,3.

La lecture du mot est par conséquent seconde à la mise à l’épreuve de l’ordre des lettres qui est le propre de l’écriture. Le scribe qu’est l’enfant est comme le physicien bébé qui, de sa chaise, teste la gravitation en faisant tomber sa cuillère par terre. L’écriture est avant toute chose une expérimentation de la forme du trait et de son ordre avant que n’advienne le sens. L’observation est par conséquent décisive puisque, à chaque essai, seul compte le résultat. L’ordre des lettres, le graphisme de la lettre, la distance entre les blancs qui sépare les lettres, le tracé et l’orientation des blancs intérieurs, le rythme qui permet de donner de la nervosité à la rédaction du mot (ce n’est pas la même chose que d’écrire en caractères gras qu’en italiques) et des mots (les intervalles blancs entre les mots sont réglés de façon telle qu’ils impriment un rythme à la phrase), une bonne proportion entre les noirs et les blancs, tout cela contribue au fait d’écrire. Et tout habitués que nous sommes à le faire, nous ne mesurons pas la complexité des opérations que nous convoquons pour passer du trait à l’écrit. L’écriture est la somme de ces opérations qui est le résultat d’une expérimentation rigoureuse. L’enfant, comme nous le sommes tous d’ailleurs, ne cesse d’expérimenter l’écriture et, tout le temps, j’insiste sur ce tout le temps, le résultat est incertain. Ainsi le sommes-nous à chaque fois tout autant que lui.

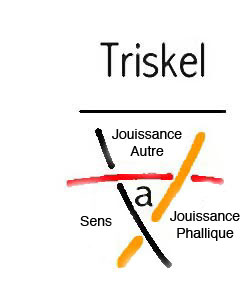

Ceci m’amène à vous parler de Lacan avec son nœud borroméen. Marion Pernel insiste pour nous dire que, dans le nœud borroméen de Lacan, sa confection importe tout autant que son résultat. Je lui donne raison car, dans son séminaire le plus souvent, Lacan dessine le nœud, c’est-à-dire le confectionne. Il prend les consistances de ce nœud exactement comme l’enfant qui teste sa fabrication du mot. Et si, dans l’exemple que je vous ai donné des lettres d q, Noordjiz indique l’importance du blanc intérieur et de son positionnement par rapport à la barre verticale, dans le nœud borroméen, il l’importe de fabriquer le triskel sans lequel ce nœud ne fonctionne pas.

Le triskel fonctionne dans le nœud de la même façon que le blanc intérieur dans l’exemple des lettres que j’ai donné. Le recouvrement des consistances par l’alternance des dessus- dessous relève de la même exigence. Sans lui, il n’y a pas de nœud borroméen, tout simplement. La thèse que je soutiens est que la logique de ce nœud est bien la même que la logique de l’écriture dont nous parle Noordzij. Cette logique ne relève en rien du sens, mais plutôt d’un ordre des consistance disposées d’une certaine manière et sans laquelle on perd le nœud. Dans l’image du triskel que je vous montre, les mots «jouissance», «a», « jouissance phallique », « jouissance Autre » ne viennent permettre la lecture qu’après la confection du triskel. Ils introduisent seulement après, le sens que Lacan introduit dans le nœud, et seulement après. Le nœud dépend avant tout de l’écriture du triskel. Cette écriture est d’un autre ordre que celui du sens puisque le sens n’intervient que dans un second temps par le jeu des nominations. Essayez vous-même de faire un nœud et vous expérimenterez la difficulté de sa confection et le nombre de fois où vous vous tromperez dans le procès de son écriture. L’écriture du nœud suppose que vous fassiez une authentique expérience de son écriture.

Il s’ensuit que :

1/ Toute écriture, alphabétique ou borroméenne, est une expérimentation du trait.

2/ L’écriture alphabétique permet l’entrée du trait dans la langue. Mais cette entrée n’est qu’un avatar de l’écriture.

Je vais maintenant vous proposer une petite expérience que j’ai faite à Marseille, au moment où j’allais acheter du pain. J’étais dans une disposition d’esprit proche de celle de la balade. C’est ce qui m’a fait m’arrêter devant ce tag :

Question : qu’est-ce que pouvait bien vouloir dire ce graphisme ? Je vous le distribue de manière à ce que chacune et chacun s’essaie au déchiffrage de ce texte. Le hasard, heureux, a fait qu’en me voyant observer cet écrit, un quidam s’arrête et nous nous sommes exercés à son déchiffrage, en vain. Nous échangeâmes nos courriels en nous promettant de nous écrire, sitôt l’un d’entre nous parvenu à le déchiffrer.

À peine rentrés, nos courriels se croisèrent. Cet ingénieur en climatologie que je ne connaissais pas était parvenu au même résultat que moi, au même moment, ce qui nous fit bien rire.

La filooterie n’est jamais finie

C’était une allusion probable à la qualité de l’équipe municipale de Marseille et il s’agissait d’un slogan politique. Il nous aura fallu surmonter un certain nombre de difficultés propres au graphisme du tag. La fin de la phrase ne faisait aucune difficulté. Moyennant le maniérisme du trait, elle était parfaitement lisible. Seule la première ligne restait illisible.

Il fallait s’interroger sur le fait qu’elle n’était faite que d’un seul tenant. Toutes les lettres étaient écrites dans une parfaite continuité. Pour déchiffrer cette ligne, il me fallut prendre en compte la majuscule du f : F, pour comprendre qu’il s’agissait du début d’un mot. Et ensuite séparer ce mot des premières lettres. Celles-ci devaient former un La.

Puis lire les deux oo, comme un jeu sur l’écriture du mot, puisque oo en anglais se dit ou, et voir à cet endroit un amusement du scripteur qui dessina le oo, en l’affublant de deux sourcils au-dessus et d’un trait incurvé en dessous qui dessinait un visage. Un point mis dans chaque o laissait apparaître deux yeux. Le résultat était l’apparition d’un visage à l’intérieur du mot. Espièglerie sans aucun doute du scripteur qui s’amusa à introduire un visage dans le mot. Le mot était bien filouterie, avec ceci que le tagueur s’employa dans son écriture espiègle à nous déstabiliser des conventions admises dans l’écriture du mot et à nous forcer à les abandonner pour y voir un simple jeu. Une amusette d’écriture en somme.

Restait un certain nombre de problèmes non résolus. Celui du x qui relie le a du La au Fmajuscule.

L’hypothèse d’un repentir avec une surimposition fit penser que le scripteur avait changé d’avis en cours d’écriture et que son intention au départ était autre que celle d’écrire le a duLa. Je vous laisse la liberté de deviner ce qu’était ce mot. À mon avis, ce devait être un L’ex où l’apostrophe a été récupérée par la branche haute du a de La. Il n’empêche que ce changement d’avis lui a laissé ce x qu’il ne pouvait plus effacer et qu’il a maintenu lié au Fmajuscule.

Nous avons là affaire à un bijou de l’écriture qui demanderait de bien longs commentaires. Je retiendrai pour ma part la liberté que le scripteur a prise vis-à-vis des conventions que nous dicte la lecture, pour nous proposer un jeu résidant dans la liberté conquise vis-à-vis d’elles et nous inviter à une nouvelle manière d’écrire. Cette liberté, chacune et chacun d’entre nous en dispose. Si nous abandonnons les conventions qui nous dictent la manière d’écrire, nous

avons, tous, accès à ces nouvelles façons que l’école nous interdit d’utiliser. Le slogan politique s’avère beaucoup plus subversif qu’il n’y paraît. Il nous montre la force de notre éducation qui nous plie à une seule manière d’écrire, à une orthographe en même temps que ces nouvelles manières qui défient les normes scripturaires, sont toutes à notre portée. L’écriture est un exercice de la liberté : tel est le message du tag. Et nous ne voyons pas à quel point, nous disposons de cette liberté malgré le carcan de la norme.

D’où ce point que je vous soumets. Quand Lacan a recours au nœud borroméen, il pratique une nouvelle façon d’écrire que je pose comme son propre exercice de la liberté. Il produit là quelque chose qui, d’abord, ne veut rien dire et n’est pas lisible. Ensuite, il y met du sens en nommant les consistances ou les plages de la mise à plat. Il passe de l’illisibilité de départ à une lisibilité du nœud qui fait sens.

Quand il dit qu’il fait équivoquer l’orthographe, il sort de la façon droite d’écrire, comme le fait notre scripteur du tag, pour nous montrer qu’écrire n’est pas la façon première de s’inscrire dans la langue. Il y arrive avec ce qui n’est plus tout à fait la langue française. Sera- ce la lalangue qui sera le résultat de sa nouvelle façon d’écrire ? Nous conjecturons que oui.

Quand Michaux expérimente l’écriture sous l’effet de la mescaline, il utilise la substance pour produire cet effet. Ici, avec Lacan, il s’agit d’un pas de plus. Ce n’est plus à un dérapage de plume que l’on a affaire, mais à des potentialités propres au fait d’écrire. Il n’y a pas d’écriture qui ne sollicite le jeu et la liberté, ce qui dispense du recours à la substance hallucinogène. Le tag du scripteur inconnu de Marseille est de ce fait lacanien.

Avant de passer à un autre point, je vous soumets cette écriture si facile à déchiffrer au premier abord, qui ne l’est pas autant que ça, ensuite : je le confie à votre analyse.

–

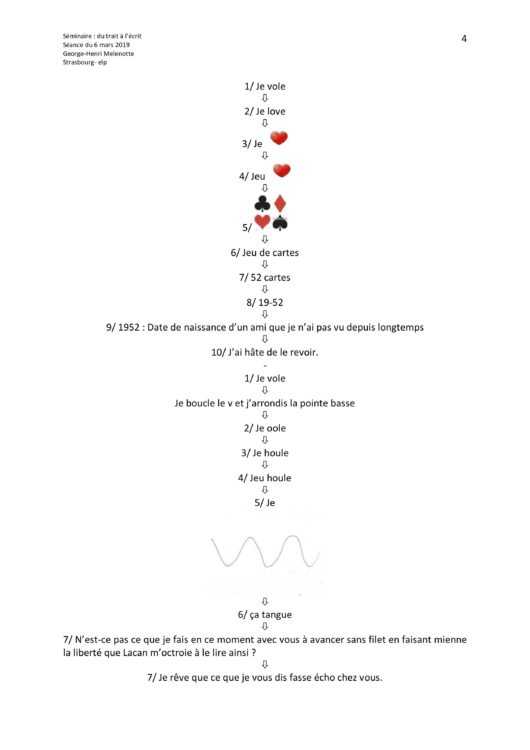

Un nouvel exercice maintenant. Je rêve que je vole. J’écris : « Je vole. »

Voici la suite des associations que j’ai faites à partir de ce rêve :

Vous voyez ici comment le simple fait de jouer sur les graphismes me déplace dans la lecture du rêve bien loin de ma formulation de départ. Pour peu que je prenne de la liberté vis-à-vis de la première formulation : « je vole », et que je joue de la lettre et du graphisme qui dessine un cœur, c’est-à-dire que je prenne la liberté de le faire jouer, comme Freud lorsqu’il parlait de hiéroglyphes dans le déchiffrage du rêve, j’arrive à un résultat très simple. Il suffit de prendre les figures qui apparaissent en 3, 4 et 5 comme les hiéroglyphes freudiens.

Le passage de 1 à 2, le passage de « vole » à « love » est un changement d’ordre des lettres dans le mot.

Le passage de 2 à 3: 2/ Je love

3/ Je

est un recours aux émoticons que chacun peut retrouver sur son portable. On l’emploie comme un pictogramme pour dire « love » en anglais. C’est une translittération contemporaine du mot alphabétique au pictogramme.

Cet exemple donne une idée somme toute classique de la façon dont le travail du rêve sollicite l’écriture. Quand Lacan dit « il y a sûrement de l’écriture dans l’inconscient », l’écriture est à prendre dans le sens que je viens de vous présenter où le jeu sur le graphisme passe du dessin au mot, et où la liberté joue littéralement avec le trait pour passer de la lettre au dessin et inversement.

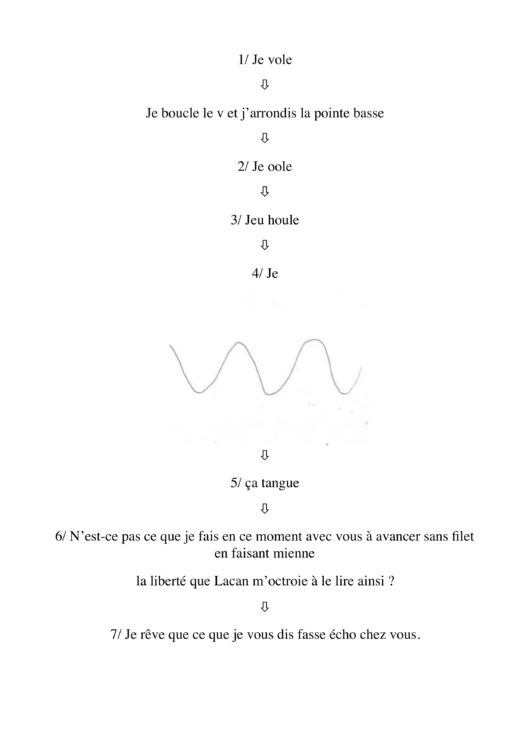

Débarrassé de cette contrainte, voilà qu’une autre lecture de mon rêve surgit :

Si je reprends le fragment de la séquence qui me fait passer de 1/ à 2/, je boucle la lettre v pour la faire passer à o. Ceci suppose qu’il y a une élasticité de la lettre sur lequel le chiffrage du rêve a joué, comme le fait Lacan quand il utilise la topologie des surfaces.

Dans le passage de 3/ à 4/, la sinusoïde dessinée n’est pas totalement libre. Elle est aussi l’objet d’une translittération qui fait passer du mot « houle » à un pictogramme isolé aisément reconnaissable. La translittération tient puisque le pictogramme est une autre écriture avec conservation de l’homophonie.

Dans les deux façons de lire le rêve, l’écriture joue à plein dans sa fonction puisqu’elle offre avec le jeu de la translittération, de la permutation des lettres et de leur élasticité, à chaque fois la possibilité de repérer la manière qu’a l’orthographe d’équivoquer.

–

Je voudrais maintenant revenir au séminaire Le moment de conclure, à la séance du 20 décembre 1977. J’en ai déjà parlé lors de la dernière séance, mais il me paraît nécessaire d’y revenir, au risque de me répéter, pour déchiffrer plus avant ce que nous dit Lacan. Je relis le passage :

Comment ai-je glissé du nœud borroméen à l’imaginer composé de tores, et de là à la pensée de retourner chacun de ces tores, c’est ce qui m’a conduit à des choses qui font métaphore, métaphore au naturel, c’est-à-dire que ça colle avec la linguistique, pour autant qu’il y en ait une. Mais la métaphore a à être pensée métaphoriquement. L’étoffe de la métaphore, c’est ce qui dans la pensée fait matière, ou comme dit Descartes : étendue, autrement dit corps.

Lacan imagine le nœud borroméen composé de tores, puis va retourner chacun de ces tores. À quelle métaphore cela le conduit-il ? Que sont ces choses qui font métaphore au naturel ? Qu’est-ce qu’une métaphore au naturel ?Que veut dire qu’une métaphore doive être pensée métaphoriquement ? En quoi la métaphore a-t-elle une étoffe ? Et puis, suivons Lacan jusqu’au bout de cette phrase : « L’étoffe de la métaphore, c’est ce qui dans la pensée fait matière, ou comme dit Descartes : étendue, autrement dit corps. » L’étoffe de la métaphore est ce qui dans la pensée fait matière, soit ce qui dans la pensée fait étendue, soit ce qui dans la pensée fait corps. Si je prends une surface topologique comme le tore, et que je donne à ce tore l’un des attributs du corps, c’est-à-dire si, de façon toute métaphorique, je troue sa surface, comme la pensée se fait matière, la surface topologique se fait matière du corps. C’est ainsi que Lacan entend la métaphore. La pensée étant aussi étendue, donc corps, le tore métaphorise la pensée et le corps comme identiques. Et alors que la surface topologique n’a pas de matérialité, puisqu’elle est pensée mathématique, voici que, du fait de sa fonction métaphorique, elle vire au naturel, c’est-à-dire devient corps. Ceci ne se fera pas de n’importe quelle manière. Il le fera par retournement du tore en trique après coupure.

Cela va vous paraître trivial tant c’est simple. Il faut que nous ayons à l’esprit que en maniant ces chaussettes confectionnées en tore que je vais retourner pour en faire des triques, je manie non seulement des corps mais aussi de la pensée. L’identité de la matière (corps) et de la pensée (mathématique) est le principe de la manipulation topologique de Lacan. Dans son dialogue avec le mathématicien Pierre Soury, pour dire les choses grossièrement, Soury incarne la pensée mathématique alors que Lacan incarne cette identité de la pensée avec la matière. Il y a par conséquent deux points de vue différents qui dialoguent lors de ces dialogues : la pensée d’un côté, la pensée matérielle de l’autre.

Je vais maintenant vous proposer deux manières de retourner un tore en trique.

Manière 1 :

Coupure transversale partielle du tore avec maintien d’une languette, puis rebroussement de l’intérieur vers l’extérieur et obtention d’une trique.

Manière 2 :

Coupure transversale complète du tore puis rebroussement de l’intérieur sur l’extérieur qui donne une trique.

Voici une copie de ces deux manipulations telle que Marion Pernel me les a données, tirées d’un article qu’elle a trouvé. Ils montrent la simplicité des opérations que je vais faire devant vous.

Pour les lecteurs de cette séance, chercher : « il est capable de se retourner » (p.34, Valas 1, 14 mars 1978) :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Inside- out_torus_%28animated%2C_small%29.gif

Le 17 janvier 1978, Lacan s’exprime de façon trop succincte, comme c’est malheureusement trop souvent le cas dans ce séminaire. Lisons ce passage :

Le fait que l’être vivant se définisse à peu près comme une trique, à savoir qu’il ait une bouche, voire un anus, et aussi quelque chose qui meuble l’intérieur de son corps, c’est quelque chose qui a des conséquences, des conséquences qui ne sont pas minces. Il me semble, à moi, que ça n’est pas sans rapport avec l’existence du zéro et du un. Que le zéro ce soit essentiellement ce trou, c’est ce qui vaut la peine d’être approfondi.

Nous avions dit lors d’une séance antérieure que la trique, tout comme le trou et la paroi étaient des références au corps, ici les choses sont dites explicitement.

L’être vivant se définit comme une trique. Cette trique est une métaphore du sexe masculin désirant étendu au corps désirant. La fameuse image du corps propre du stade du miroir, l’image spéculaire cède la place à une présentation du corps désirant sous la forme de la trique. L’opération de retournement du tore en trique après coupure montre le corps comme matérialité pensée ou pensée matérielle. Il est une métaphore de cette pensée matérielle.

Sur le schéma suivant, nous voyons l’opération de coupure du tore. Notons l’importance des dénominations : l’axe du tore correspond à ce que de manière intuitive nous appelons trou. L’âme du tore est le cercle intérieur du cylindre. Quand on passe du tore à la trique, il y a une inversion qui se produit : l’axe devient le trou intérieur de la trique et l’âme passe à l’extérieur. Soit 1, la figure de gauche qui montre la coupure opérée sur le tore, 2 la figure intermédiaire où l’on voit que l’ancienne âme se retrouve dans le tube central de la trique et 3 où l‘on constate qu’après le retournement, ce qui état l’axe du tore devient l’âme de la trique (l’âme passe à l’extérieur) et l’axe du tore devient l’âme de la trique.

Je m’interromps maintenant.

Je fais l’hypothèse que ces manipulations topologiques de Lacan montrent les effets des jeux de l’écriture. Que la liberté propre à ces jeux produit des effets aux conséquences très importantes. Ainsi en va-t-il du retournement de nu en un, de l’importance du blanc et de son positionnement qui, comme le trou, est décisif dans le jeu de l’écriture (il y a du jeu dans l’écriture parce que le graphisme peut devenir l’objet d’un jeu ou bien jouer comme lorsqu’un écrou est mal vissé), de la distinction entre écriture et langue (le côté hors sens de l’écriture qui ne signifie rien et la langue qui porte le sens), de l’élasticité du graphisme qui autorise son étirement (le passage du u au o), de la translittération ( le passage de Lacan à l’écriture borroméenne). Rappelons-nous enfin que pour Noordzij, il est tout aussi légitime d’écrire en partant de la droite que de la gauche, tout comme Lacan montre que, par le jeu du retournement du tore, l’intérieur passe à l’extérieur.

En guise de dessert du mets d’aujourd’hui, je vous offre ce graphisme de Lacan :

–